金沢医科大学物理2013年第4問

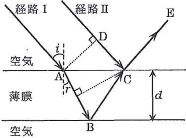

図のように、空気中に置かれた厚さ$d$が一定で屈折率が$n(n\gt 1.00)$の薄膜に対し、平行な光東を持つさまざまな波長の単色光を入射させ、反射光の干渉を調べる実験を行った。図で経路$\text{I}$は、$\text{A}$で屈折して薄膜に入り、$\text{B}$および$\text{C}$を経由して$\text{E}$方向へ進む経路、経路$\text{I}\hspace{-.1em}\text{I}$は、$\text{D}$を通り、$\text{C}$で反射した後、$\text{E}$方向へ進む経路である。空気中での波長が$\lambda$の単色光を入射角$i$で薄膜に入射させたとき、屈折角は$r$であった。空気の屈折率を$1.00$とし、可視光線の波長範囲を$4.0\times 10^{-7}$m~$8.0\times 10^{-7}$mとする。

- (1) 経路$\text{I}$と経路$\text{I}\hspace{-.1em}\text{I}$において、$\text{A}$と$\text{D}$での波面が同位相であるとする。このとき、これら2つの経路の光路差$\Delta I$を$r$を用いて表すと、$\Delta I=\fbox{25}$となり、$i$を用いて表すと、$\Delta I=\fbox{26}$となる。

- (2) $m$を0または正の整数として、経路$\text{I}$経由で$\text{C}$から$\text{E}$へ向かう光と経路$\text{I}\hspace{-.1em}\text{I}$経由で$\text{C}$から$\text{E}$へ向かう光が強め合う条件を$m$で表すと、$\Delta I=\fbox{27}\times\lambda$となり、弱め合う条件は、$\Delta I=\fbox{28}\times\lambda$となる。

- (3) $n=1.3$、$i=30^\circ$、$d=1.1\times 10^{-6}$mとしたとき、$\fbox{29}$種類の波長の単色光で、設問(2)の2つの経路を通ってきた光の強め合いが観察された。それらのうち、最も短い波長は$\fbox{30}\times 10^{-7}$mであり、最も長い波長は$\fbox{31}\times 10^{-7}$mであった。

- $\fbox{25}$の解答群.

- (1) $nd\cos r$

- (2) $2nd\cos r$

- (3) $\dfrac{nd}{\cos r}$

- (4) $\dfrac{2nd}{\cos r}$

- (5) $nd\sin r$

- (6) $2nd\sin r$

- (7) $\dfrac{nd}{\sin r}$

- (8) $\dfrac{2nd}{\sin r}$

- $\fbox{26}$の解答群

- (1) $d\sqrt{n^2-\cos^2i}$

- (2) $2d\sqrt{n^2-\cos^2i}$

- (3) $d\sqrt{n^2-\sin^2i}$

- (4) $2d\sqrt{n^2-\sin^2i}$

- (5) $\dfrac{d}{\sqrt{n^2-\cos^2i}}$

- (6) $\dfrac{2d}{\sqrt{n^2-\cos^2i}}$

- (7) $\dfrac{d}{\sqrt{n^2-\sin^2i}}$

- (8) $\dfrac{2d}{\sqrt{n^2-\sin^2i}}$

- $\fbox{27}$、$\fbox{28}$の解答群

- (1) $\dfrac{m}{2}$

- (2) $m$

- (3) $2m$

- (4) $(2m+1)$

- (5) $\dfrac{(2m+1)}{2}$

- (6) $\dfrac{1}{m}$

- (7) $\dfrac{1}{2m}$

- (8) $\dfrac{1}{(2m+1)}$

- (9) $\dfrac{1}{2(2m+1)}$

- $\fbox{29}$の解答群

- (1) $1$

- (2) $2$

- (3) $3$

- (4) $4$

- (5) $5$

- (6) $6$

- (7) $7$

- (8) $8$

- (9) $9$

- $\fbox{30}$の解答群

- (1) $4.1$

- (2) $4.3$

- (3) $4.5$

- (4) $4.7$

- (5) $4.9$

- (6) $5.1$

- (7) $5.3$

- (8) $5.5$

- (9) $5.7$

- $\fbox{31}$の解答群

- (1) $6.3$

- (2) $6.5$

- (3) $6.7$

- (4) $6.9$

- (5) $7.1$

- (6) $7.3$

- (7) $7.5$

- (8) $7.7$

- (9) $7.9$