川崎医科大学生物2012年第1問

Ⅰ ヒトの心臓について間1~3に答えよ。

心臓の拍動は、$\fbox{ア}$にあるペースメーカーが起点となり、ペースメーカーで発生した興奮が心室と心房を規則的に収縮させることによって起こる。拍動を調節する中枢は$\fbox{イ}$にある。血液中の二酸化炭素濃度が低くなると、$\fbox{イ}$から[ A ]を経て神経伝達物質により心臓へ情報が伝えられ、心拍数が[ B ] する。

- 問1 文章中の$\fbox{ア}$、$\fbox{イ}$にそれぞれの用語欄から最も適当なものを一つずつ選べ。

$\fbox{ア}$の用語欄- (1) 左心房

- (2) 右心房

- (3) 左心室

- (4) 右心室

- (1) 大脳皮質

- (2) 視床

- (3) 視床下部

- (4) 中脳

- (5) 小脳

- (6)延髓

- (7)脊髄

- 問2 文章中の[ A ]、[ B ]に当てはまる用語として正しいものはどれか。最も適当なものを一つ選べ。

[ A ]の選択肢$\fbox{ウ}$- (1) 運動神経

- (2) 感覚神経

- (3) 交感神経

- (4) 副交感神経

- (1) 増加

- (2) 減少

- 問3 神経伝達物質の一つであるアセチルコリンの作用として誤っているのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{オ}$

- (1) 瞳孔が縮小する。

- (2) 排尿が促進される。

- (3) 気管支が収縮する。

- (4) 腸のぜん動運動が促進される。

- (5) 立毛筋が収縮する。

- 問1 文章中の$\fbox{ア}$、$\fbox{イ}$にそれぞれの用語欄から最も適当なものを一つずつ選べ。

- Ⅱ シダ植物に関する問1~3に答えよ。

- 問1 a~eの記述のうち誤っているものが二つある。どれか。最も適当な組み合わせを一つ選べ。$\fbox{カ}$

- a 受精卵が成長すると胞子体になる。

- b 配偶体に茎や葉、根の分化がみられる。

- c 配偶体に造卵器と造精器ができる。

- d 胞子体は配偶体に依存した状態で生活する。

- e 胞子体は維管束をもつ。

- (1) aとb

- (2) aとc

- (3) aとd

- (4) aとe

- (5) bとc

- (6) bとd

- (7) bとe

- (8) cとd

- (9) cとe

- (10) dとe

- 問2 胞子の発芽を出発点として、生活環に従ってA~Dの用語を正しい順に並べたのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{キ}$

- A 前葉体

- B 減数分裂

- C 受精

- D 胞子体

- (1) A$\to$B$\to$C$\to$D

- (2) A$\to$B$\to$D$\to$C

- (3) A$\to$C$\to$B$\to$D

- (4) A$\to$C$\to$D$\to$B

- (5) D$\to$B$\to$C$\to$A

- (6) D$\to$B$\to$A$\to$C

- (7) D$\to$C$\to$A$\to$B

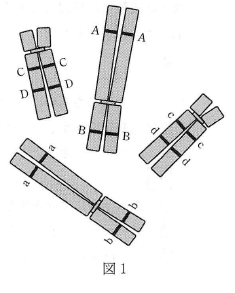

- 問3 あるシダ植物の胞子体の細胞が、図1に示すように2対の染色体をもつものとして(1)~(3)に答えよ。ただし、図中のA~D、a~dは4対の対立遺伝子を示し、大文字は優性遺伝子、小文字は劣性遺伝子を表す。

- (1) このシダ植物の連鎖群はいくつあるか。$\fbox{ク}$に連鎖群の数に該当する数字をマークせよ。

- (2) 各連鎖群に属する遺伝子は完全に連鎖していて組換えは起こらないとすると、このシダ植物から生じる前葉体の遺伝子型の比率はどれか。最も適当なものを一つ選べ。

ABCD:ABcd:abCD:abed=$\fbox{ケ}$- (1) $1:1:1:1$

- (2) $2:0:0:2$

- (3) $2:1:1:2$

- (4) $1:2:2:1$

- (5) $3:1:1:3$

- (3) 胞子形成のときの組換え価が、遺伝子A - B間で20%、C - D間では0%とすると、生じる精子の遺伝子型の比率はどれか。最も適当なものを一つ選べ。

ABCD:ABcd:abCD:abcd:AbCD:Abcd:aBCD:aBcd=$\fbox{コ}$- (1) $6:6:6:6:1:1:1:1$

- (2) $5:5:5:5:1:1:1:1$

- (3) $4:4:4:4:1:1:1:1$

- (4) $2:2:2:2:1:1:1:1$

- (5) $5:2:2:5:2:2:2:2$

- (6) $4:1:4:1:4:1:1:1$

- (7) $2:3:3:2:1:1:1:1$

- (8) $3:1:1:3:3:1:1:1$

- 問1 a~eの記述のうち誤っているものが二つある。どれか。最も適当な組み合わせを一つ選べ。$\fbox{カ}$

- Ⅲ 遺伝子の発現と遺伝暗号について問1、2に答えよ。

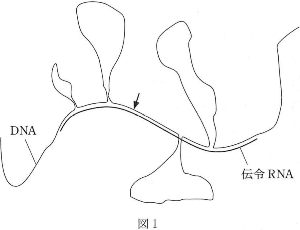

- 問1 図1は真核細胞の細胞質からとった伝令RNAとその伝令RNAに対応する遺伝子部分のDNAを混合して、相補的な塩基間で結合させたものの電子顕微鏡像の模式図である。(1)、(2)に答えよ。

- (1) この遺伝子にはイントロンはいくつあるか。$\fbox{サ}$に数字をマークせよ。

- (2) この遺伝子をもつほかの個体において、図1の矢印で示したDNA部位に塩基置換が生じて、正常ではトリプトファンになるコドンが終止コドンに変化した場合にどのようになるか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{シ}$

- (a) 遺伝子内に変異が生じるために、転写されない。

- (b) 遺伝子内に変異が生じるために、伝令RNAは翻訳されない。

- (c) 塩基は変化してもアミノ酸は変化しないために、正常な機能をもつタンパク質ができる。

- (d) 塩基が変化してほかのアミノ酸になるために、正常な機能をもつタンパク質ができる。

- (e) 遺伝子内の塩基が変化するために、伝令RNAは核内にとどまる。

- (f) 翻訳されるポリペプチド鎖は短くなるために、タンパク質は正常な機能を失う。

- 問2 遺伝暗号を解読するため、実験1と2を行った。(1)、(2)に答えよ。

- 実験1:アデニン-シトシンの塩基配列を繰り返す伝令RNAを合成して、その伝令RNAからポリペプチド鎖を合成した。合成されたポリペプチド鎖は、トレオニンとヒスチジンの二つのアミノ酸のみで構成されていた。

- 実験2:アデニン-アデニン-シトシンの塩基配列を繰り返す伝令RNAを合成して、その伝令RNAからポリペプチド鎖を合成した。合成されたポリペプチド鎖は、アスパラギンのみで構成されたもの、グルタミンのみで構成されたもの、トレオニンのみで構成されたものの3種類であった。

- (1) トレオニンのコドンはどれか。最も適当なものを一つ選べ。ただし、Aはアデニン、Cはシトシン、Uはウラシル、Gはグアニンを表す。$\fbox{ス}$

- (a) AAC

- (b) ACA

- (c) CAA

- (d) CAC

- (e) UUG

- (f) UGU

- (g) GUU

- (h) GUG

- (2) トレオニンのほかにコドンが明らかになるアミノ酸はどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{セ}$

- (a) グルタミンのみ

- (b) アスパラギンのみ

- (c) ヒスチジンのみ

- (d) グルタミンとアスパラギン

- (e) グルタミンとヒスチジン

- (f) アスパラギンとヒスチジン

- (g) グルタミンとアスパラギンとヒスチジン

- (h) 明らかになるアミノ酸はない

- 問1 図1は真核細胞の細胞質からとった伝令RNAとその伝令RNAに対応する遺伝子部分のDNAを混合して、相補的な塩基間で結合させたものの電子顕微鏡像の模式図である。(1)、(2)に答えよ。

Ⅳ 動物細胞の分裂について問1、 2に答えよ。

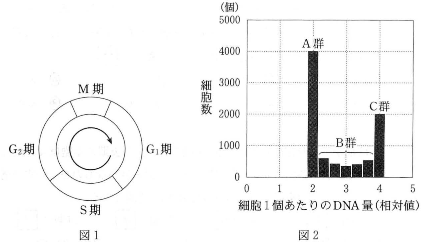

問1 動物細胞を培養すると、図1に示すような細胞周期を繰り返しながら細胞数が増える。M期は分裂を行っている時期で、分裂期ともいい、染色体の構造の変化や細胞内の位置の違いで、前期・中期・後期・終期に分けられる。分裂期が終わってから次の分裂が始まるまでの間を間期という。間期の途中には染色体が複製されDNA量が2倍に合成されるS期(合成期)がある。S期の前後に細胞の体積の成長期であるG1期とG2期がある。

図2は盛んに細胞が増えている培地から8000個の細胞を取り出して、細胞1個当たりのDNA量を測定した結果である。(1)~(5)に答えよ。

- (1) この動物細胞の分裂期において、次の$\fbox{ソ}$~$\fbox{テ}$の現象は何期で観察されるか。最も適当なものを一つずつ選べ。同じものを何度選んでもよい。

- $\fbox{ソ}$ 核膜や核小体が出現する。

- $\fbox{タ}$ 各染色体は紡錘体の中央横断面に並ぶ。

- $\fbox{チ}$ 染色体は両極に移動する。

- $\fbox{ツ}$ 紡錘糸が伸びて染色体に結びつく。

- $\fbox{テ}$ 染色体がほぐれて長い糸状になる。

- (a) 前 期

- (b) 中 期

- (c) 後 期

- (d) 終 期

- (2) 図2のA群は何期の細胞か。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ト}$

- (a) G1期

- (b) S期

- (c) G2期

- (d) M期

- (3) 図2のB群は何期の細胞か。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ナ}$

- (a) G1期

- (b) S期

- (c) G2期

- (d) M期

- (4) 放射性チミジンはチミジンとほとんど同じ化学的性質をもつが、チミジンと異なり放射線を出す。この性質を利用して、DNAの材料であるチミジンのかわりに放射性チミジンを含む培地で短時間培養し、S期の細胞のみを標識した場合、8000個の細胞のうち、何個の細胞が標識されることになるか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ニ}$

- (a) 200

- (b) 300

- (c) 400

- (d) 500

- (e) 1000

- (f) 2000

- (g) 4000

- (h) 8000

- (5) 培地から取り出した8000個の細胞のうち、分裂期の細胞は400個であった。次の各期に要する時間はどれか。最も適当なものを一つずつ選べ。ただし、細胞周期の一回りの時間は20時間とする。

- G1期:$\fbox{ヌ}$

- S期:$\fbox{ネ}$

- G2期:$\fbox{ノ}$

- M期:$\fbox{ハ}$

- (a) 1時間

- (b) 2時間

- (c) 3時間

- (d) 4時間

- (e) 5時間

- (f) 6時間

- (g) 7時間

- (h) 8時間

- (i) 10時間

- (j) 12時間

- (k) 14時間

- (l) 16時間

- (1) この動物細胞の分裂期において、次の$\fbox{ソ}$~$\fbox{テ}$の現象は何期で観察されるか。最も適当なものを一つずつ選べ。同じものを何度選んでもよい。

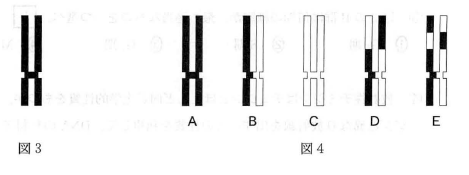

- 問2 ある動物の培養細胞を放射性チミジンを含む培養液で長時間培養し、すべてのDNA鎖を標識した。図3は核分裂中期の染色体を示しており、放射性チミジンで標識されたDNA鎖を含む部分を黒塗り(■)で示している。その後培養液を入れ換えて放射性チミジンのない状態で培養した。培養液を入れ換えたときにG1期であった細胞がその後3回分裂したとする。3回目の分裂のときに出現しうる染色体の標識パターンはどのようになるか。図4のA~Eの最も適当な組み合わせを一つ選べ。ただし、染色体の白抜き部分(口)は放射性チミジンのない状態を示している。なお、細胞分裂は正常に進行したものとする。$\fbox{ヒ}$

- (1) A、B

- (2) A、B、C

- (3) A、B、C、D

- (4) A、B、C、D、E

- (5) B、C

- (6) B、C、D

- (7) B、C、D、E

- (8) A、C

- (9) A、C、D

- (10) A、C、D、E

- (11) B、D

- (12) B、D、E

V 窒素循環について問1~6に答えよ。

大気中の窒素は、工業的な窒素肥料の合成や空中放電による$\text{NO}_3^-$の生成、(A)$\underline{ある種の細菌による\text{NH}_4^+の生成}$により、生物体内に取り込まれるかたちの無機窒素化合物になる。細菌が窒素から$\text{NH}_4^+$を生成する現象は窒素$\fbox{フ}$といわれる。植物は、土中から吸収した$\text{NO}_3^-$を還元して$\text{NH}_4^+$にし、これを使ってアミノ酸やタンパク質、ATP、核酸など生体に必須な有機窒素化合物合成する。この過程を窒素$\fbox{ヘ}$という。生物の構成成分となっている有機窒素化合物は、生物の生活や寿命に伴って落葉や排出物、遺体などになり土中にもどる。(B)$\underline{これらの有機窒素化合物は土中の生物によって\text{NH}_4^+に変換される}$。この$\text{NH}_4^+$の一部は、再び植物に直接に取り込まれ、あるいは細菌の働きによって窒素となって大気中にもどる。しかし、$\text{NH}_4^+$の多くは土中の細菌によって(C)$\underline{\text{NO}_2^-になり、\text{NO}_2^-から\text{NO}_3^-になる}$。この$\text{NO}_3^-$がその後植物に取り込まれる。このような窒素を含む種々の分子が相互に関連しながら生物と無機的環境との間を循環していく現象を窒素循環という。

- 問1 $\fbox{フ}$、$\fbox{ヘ}$に最も適当なものを一つずつ選べ。

- (a) 放 出

- (b) 酸 化

- (c) 分 解

- (d) 固 定

- (e) 異 化

- (f)還 元

- (g) 合 成

- (h) 吸 収

- (i) 同 化

- 問2 下線(A)のはたらきをもち、マメ科に共生する細菌はどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ホ}$

- (a) 光合成細菌

- (b) シアノバクテリア

- (c) 根粒菌

- (d) 硫黄細菌

- (e) メタン細菌

- (f) アゾトバクター

- (g) 酵母菌

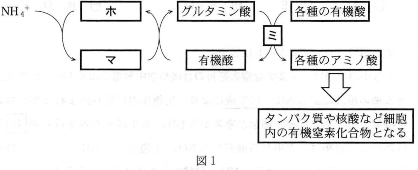

- 問3 図1は高等植物がアミノ酸を合成するときの反応である。(1)、(2)に答えよ。

- (1) $\fbox{マ}$、$\fbox{ミ}$はどれか。最も適当なものを一つずつ選べ。

- (a) アルギニン

- (b) グルタミン

- (c) リジン

- (d) アラニン

- (e) アスパラギン

- (f) グルタミン酸

- (g) 乳 酸

- (h) アスパラギン酸

- (i) グアニン

- (j) アデニン

- (k) 酢酸

- (2)反応$\fbox{ム}$を触媒する酵素はどれか。最も適当なものを一つ選べ。

- (a) アミノ基転移酵素

- (b) グルタミン酸酸化酵素

- (c) グルタミン酸脱水素酵素

- (d) グルタミン酸合成酵素

- (e) 脱炭酸酵素

- (1) $\fbox{マ}$、$\fbox{ミ}$はどれか。最も適当なものを一つずつ選べ。

- 問4 下線(B)のはたらきをする生物は何とよばれているか。最も適当なものを選べ。$\fbox{メ}$

- (a) 被捕食者

- (b) 生産者

- (c) 捕食者

- (d) 一次消費者

- (e) 二次消費者

- (f) 分解者

- 問5 下線(C)のはたらきをする生物はどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{モ}$

- (a) 硫黄細菌

- (b) 光合成細菌

- (c) 硝化細菌

- (d) 水素細菌

- (e) 鉄細菌

- 問6 下線(3)のはたらきをする生物について、誤っているのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ヤ}$

- (a) 化学合成細菌である。

- (b) 従属栄養生物である。

- (c) 炭酸同化を行う。

- (d) ATPを合成する。

- (e) 還元型補酵素Xを合成する。

- 問1 $\fbox{フ}$、$\fbox{ヘ}$に最も適当なものを一つずつ選べ。

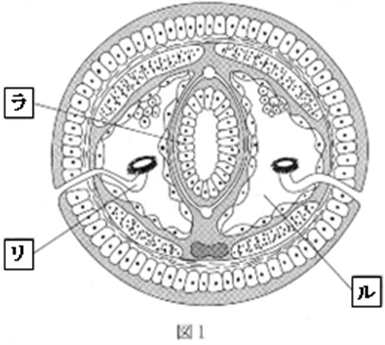

- Ⅵ 図1は、ある動物の横断面の模式図である。問1~3に答えよ。

- 問1 図1はどの動物か。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ユ}$

- (1) 袋形動物

- (2) 扁形動物

- (3) きょく皮動物

- (4) 環形動物

- (5) 原索動物

- (6) 節足動物

- 問2 図1に示した動物に関する記述として、 a~eのうち正しい組み合わせはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ヨ}$

- a 中胚葉で囲まれた体腔をもつ。

- b 胞胚腔がそのまま体腔になる。

- c 口は原口の反対側にできる。

- d 閉鎖血管系をもつ。

- e 水管系をもつ。

- (1) aとb

- (2) aとc

- (3) aとd

- (4) aとe

- (5) bとc

- (6) bとd

- (7) bとe

- (8) cとd

- (9) cとe

- (10) dとe

- 問3 図1の$\fbox{ラ}$~$\fbox{ル}$は何か。最も適当なものを一つずつ選べ。

- (1) 腸 管

- (2) 縦走筋

- (3) 腎 管

- (4) 原腎管

- (5) マルピーギ管

- (6) 表 皮

- (7) 体 節

- (8) 脊 索

- (9) 体 腔

- (10) 神 経

- 問1 図1はどの動物か。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ユ}$