川崎医科大学生物2012年第2問

Ⅰ 刺激の受容と反応について問1~3に答えよ。

ヒトは、さまざまな刺激を受容器で受容し、受容した情報を神経系で処理し筋肉などの効果器に伝え、刺激に応じた反応を起こす。

ヒトの耳は内耳・中耳・外耳に分けられ、音波を受容する聴細胞は$\fbox{ア}$にある。音波は耳殼で集められ、鼓膜を振動させる。鼓膜の振動は、$\fbox{イ}$で増幅されて、うずまき管のリンパ液を振動させる。この振動が$\fbox{ウ}$を振動させ、聴細胞の感覚毛が$\fbox{エ}$に触れることで聴細胞が興奮する。聴細胞の興奮は聴神経によって大脳へ伝えられて音として知覚される。

ヒトは体を動かすために骨格筋を効果器として使う。骨格筋の随意運動を支配する中枢は大脳にある。骨格筋が中枢からの刺激を受けると、$\fbox{オ}$を取り囲む筋小胞体から$\fbox{カ}$が放出される。放出された$\fbox{カ}$が引きがねになって$\fbox{キ}$の頭部にある酵素の活性を促進して$\fbox{ク}$を分解する。このはたらきにより放出されるエネルギーを使って筋収縮が起こる。

- 問1 文章中の$\fbox{ア}$~$\fbox{ク}$にそれぞれの用語欄から最も適当なものを一つずつ選べ。

$\fbox{ア}$の用語欄- (1) 内 耳

- (2) 中 耳

- (3) 外 耳

- (4) 内耳と中耳

- (5) 内耳と外耳

- (6) 中耳と外耳

- (7) 内耳と中耳と外耳

- (1) 耳小骨

- (2) 前 庭

- (3) 聴神経

- (4) 半規管

- (5) 耳 石

- (6) 基底膜

- (7) おおい膜

- (1) 伸 筋

- (2) 屈 筋

- (3) 核

- (4) 筋繊維

- (5) 筋原繊維

- (6) アクチン

- (7) ミオシン

- (8) Z膜

- (1) クレアチン

- (2) クレアチンリン酸

- (3) ATP

- (4) ADP

- (5) $\text{Na}^+$

- (6) $\text{K}^+$

- (7) $\text{Ca}^{2+}$

- (8) $\text{Cl}^-$

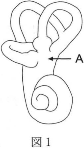

- 問2 図1はヒトの内耳の模式図である。Aの部位のはたらきとして正しいのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ケ}$

- (1) 体の回転をリンパ液の動きとして受容する。

- (2) 体の回転を耳石の動きとして受容する。

- (3) 体の傾きをリンパ液の動きとして受容する。

- (4) 体の傾きを耳石の動きとして受容する。

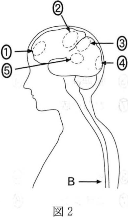

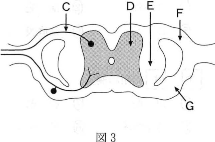

- 問3 図2は脳・脊髄の模式図、図3は図2のB部分の断面の模式図である。(1)、(2)に答えよ。

(1) 聴細胞の興奮は大脳の1~5のどこに伝わるか。$\fbox{コ}$

また、随意運動の中枢は1~5のどこか。$\fbox{サ}$

最も適当なものを一つずつ選べ。

- (2) 図3について正しいのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{シ}$

- (1) Cの神経細胞は感覚神経である。

- (2) D部分は白質である。

- (3) E部分は末梢神経である。

- (4) F部分には交感神経が通っている。

- (5) Gは腹根である。

- 問1 文章中の$\fbox{ア}$~$\fbox{ク}$にそれぞれの用語欄から最も適当なものを一つずつ選べ。

- Ⅱ 突然変異について問1~3に答えよ。

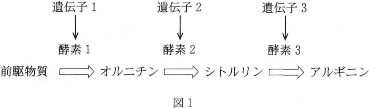

- 問1 ビードルとテータムはアカパンカビの野生型と突然変異体(栄養要求株)のアルギニン合成経路についての解析から、アルギニンは前駆物質より酵素1・酵素2・酵素3によって図1の経路で合成されることをみつけた。いま、遺伝子2の塩基配列に変化が生じたために、酵素2の機能が失われた栄養要求株がある。この栄養要求株を3種類のアミノ酸のいろいろな組み合わせを最少培地に加えて培養した。正常に生育しないのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ス}$

- (1) オルニチンのみ

- (2) シトルリンのみ

- (3) アルギニンのみ

- (4) オルニチンとシトルリン

- (5) オルニチンとアルギニン

- (6) シトルリンとアルギニン

- (7) オルニチンとシトルリンとアルギニン

- 問2 $\fbox{セ}$~$\fbox{ツ}$について、遺伝子突然変異ならば(1)を、染色体突然変異ならば(2)をマークせよ。

- $\fbox{セ}$ ヒトのフェニルケトン尿症

- $\fbox{ソ}$ ヒトのダウン症

- $\fbox{タ}$ ショウジョウバエの褐色(かっしょく)眼

- $\fbox{チ}$ ショウジョウバエの棒眼

- $\fbox{ツ}$ アフリカツメガエルの白化現象

- 問3 鎌状赤血球貧血症はどのタンバク質の遺伝子の変化によるか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{テ}$

- (1) RNAポリメラーゼ

- (2) セクレチン

- (3) フィブリン

- (4) ヘモグロビン

- (5) カタラーゼ

- (6) リゾチーム

- (7) トリプシン

- 問1 ビードルとテータムはアカパンカビの野生型と突然変異体(栄養要求株)のアルギニン合成経路についての解析から、アルギニンは前駆物質より酵素1・酵素2・酵素3によって図1の経路で合成されることをみつけた。いま、遺伝子2の塩基配列に変化が生じたために、酵素2の機能が失われた栄養要求株がある。この栄養要求株を3種類のアミノ酸のいろいろな組み合わせを最少培地に加えて培養した。正常に生育しないのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ス}$

- Ⅲ 間1~3に答えよ。

- 問1 真核生物の染色体のDNAが巻きついているタンパク質はどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ト}$

- (1) リガーゼ

- (2) リボソームタンパク質

- (3) インターロイキン

- (4) チャネルタンパク質

- (5) ヒストン

- (6) チューブリン

- (7) ダイニン

- (8) カドヘリン

- 問2 分化した細胞とその細胞に特有なタンパク質との組み合わせで誤っているのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ナ}$

- (1) だ腺細胞-アミラーゼ

- (2) すい臓のべー夕細胞-インスリン

- (3) 骨細胞-グリスタリン

- (4) 筋細胞-ミオシン

- (5) 免疫細胞-グロブリン

- (6) 肝細胞-アルブミン

- 問3 ショウジョウバエのだ腺染色体に観察されるパフについて、誤っているのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ニ}$

- (1) パフの部分では染色体構造がほどけている。

- (2) パフの部分にある遺伝子が選択的に転写されている。

- (3) どのパフも大きさが一定である。

- (4) 複数のパフが現れる場合がある。

- (5) 変態にともなってパフの出現状態が変化する。

- (6) 幼虫にエクジソンを注射すると特定の部位にパフが出現する。

- (7) 正常な幼虫では、パフの出現パターンは同一である。

- 問1 真核生物の染色体のDNAが巻きついているタンパク質はどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ト}$

Ⅳ 集団の遺伝子頻度に関する次の文章の$\fbox{ヌ}$~$\fbox{フ}$に最も適当な数値を一つずつ選べ。

ある島に500個体からなる二倍体の植物の集団があり、この植物には花の色に関して対立遺伝子R(花色を赤色にする遺伝子)とr(花色を自色にする遺伝子)がある。遣伝子Rのホモ接合体(RR)は赤い花を、遺伝子rのホモ接合体(rr)は白い花をもち、へテロ接合体(Rr)は桃色の花をもつ。

この植物集団では、320個体が赤花、160個体が桃色花、20個体が白花であった。この場合、この集団の花色に関する対立遺伝子の総数は$\fbox{ヌ}$で、遺伝子Rの遺伝子頻度は$\fbox{ネ}$、遺伝子rの遺伝子頻度は$\fbox{ノ}$となる。

この植物集団がハーディ・ワインベルグの法則の成立条件を満たし、集団内で任意に交配が起こる場合、次世代では遺伝子型RRの頻度は$\fbox{ハ}$、Rrの頻度は$\fbox{ヒ}$、rrの頻度は$\fbox{フ}$となる。

$\fbox{ヌ}$~$\fbox{フ}$の選択肢- (1) 0.04

- (2) 0.2

- (3) 0.32

- (4) 0.4

- (5) 0.64

- (6) 0.8

- (7) 1

- (8) 320

- (9) 480

- (10) 500

- (11) 1000

- (12) 2000

- Ⅴ 個体群について問1、2に答えよ。

- 問1 ある池に生息するブナの個体数を調べるために、投網を使って50個体を捕獲した。これらのブナに標識をつけたのち、すべて池に戻した。5日後に再び40個体を捕獲したところ、5個体に標識が認められた。この池全体では、何個体のブナが生息していると推定されるか。$\fbox{ヘ}$~$\fbox{マ}$に数字をマークせよ。

$\fbox{ヘ}\fbox{ホ}\fbox{マ}$個体 - 問2 個体群密度に関する(1)~(3)に答えよ。

- (1) 個体群密度が影響して、個体の形態や行動などが変化することを何というか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ミ}$

- (a) 種内競争

- (b) 自然選択

- (c) 進 化

- (d) 相変異

- (e) 縄張り

- (f) 順位制

- (g) 種分化

- (2) ワタリバッタは、幼虫期の個体群密度が高くなると大集団をつくって長距離を移動することが知られている。このように変化したワタリバッ夕の特徴でないのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ム}$

- (a) はねが長い。

- (b) あしが長い。

- (c) 産卵数が少ない。

- (d) 集合性がある。

- (e) 前胸背が平らである。

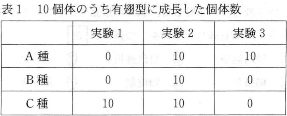

- (3) アブラムシは個体群密度が高くなると、有翅(ゆうし)型が出現してくる。A種、B種、C種の3種のアブラムシを用いて、有翅型の出現に関連した実験1~3を行った。

- 実験1:それぞれについて、過密集団から産まれた直後の子虫を取りだして、単独で飼育したのち、有翅型に成長した個体数を数えた。

- 実験2 :それぞれについて、過密集団から産まれた直後の子虫をそのまま過密集団において飼育したのち、有翅型に成長した個体数を数えた。

- 実験3 :それぞれについて、単独で飼育した雌虫から産まれた子虫を、産まれた直後に取りだして過密集団に移して飼育したのち、有翅型に成長した個体数を数えた。

- A種:$\fbox{メ}$

- B種:$\fbox{モ}$

- C種:$\fbox{ヤ}$

- (a) 過密集団の中で子虫が産まれると、有翅型になる。

- (b) 過密集団の中で子虫が成長すると、有翅型になる。

- (c) 過密集団の中で子虫が産まれ、かつ過密集団の中で成長すると、有翅型になる。

- (1) 個体群密度が影響して、個体の形態や行動などが変化することを何というか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ミ}$

- 問1 ある池に生息するブナの個体数を調べるために、投網を使って50個体を捕獲した。これらのブナに標識をつけたのち、すべて池に戻した。5日後に再び40個体を捕獲したところ、5個体に標識が認められた。この池全体では、何個体のブナが生息していると推定されるか。$\fbox{ヘ}$~$\fbox{マ}$に数字をマークせよ。

- Ⅵ 生物の変遷について問1~3に答えよ。

地球に最古の岩石が形成されてから現在までを地質時代という。地質時代は主に動物界の変遷にもとづいて分けられる。最初の生命は約38億年前に生まれたと考えられている。そして、5億数千万年前には、生物の多様化が進み現存する動物のすべての門が出現していたことが、多数の化石の発見から明らかにされた。この時期の多様な生物を$\fbox{ユ}$動物群という。脊椎動物では、古生代の$\fbox{ヨ}$紀に両生類が出現して陸上に進出するきっかけを作り、$\fbox{ラ}$紀には(A)虫類が出現して陸生化を達成した。中生代では虫類はしだいにさまざまな環境に合わせて多様化し、隆盛を極めた。この間には虫類が進化してほ乳類や鳥類が出現した。新生代には鳥類とほ乳類が繁栄し、(B)人類も出現した。

- 問1 文章中の$\fbox{ユ}$~$\fbox{ラ}$に最も適当なものを一つずつ選べ。

- (1) カンブリア

- (2) エディアカラ

- (3) 二 畳

- (4) アノマロカリス

- (5) オルドビス

- (6) シルル

- (7) 白 亜

- (8) 石 炭

- (9) デボン

- (10) ジュラ

- (11) バージェス

- (12) 第 三

- 問2 下線(A)について、は虫類が獲得した特徴として誤っているのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{リ}$

- (1) 肺が発達した。

- (2) 体外受精から体内受精となった。

- (3) 体表がうろこでおおわれ乾燥に強くなった。

- (4) 排出する窒素老廃物がアンモニアから尿酸になった。

- (5) 気温が大きく変化しても体温を一定に保つようになった。

- (6) 卵殼や胚膜に包まれた状態で発生が進むようになり乾燥に強くなった。

- 問3 下線(B)について、チンパンジーとヒトを比較した場合のヒトの特徴として誤っているのはどれか。最も適当なものを一つ選べ。$\fbox{ル}$

- (1) 頭蓋(がい)の容積が大きい。

- (2) 犬歯が小さい。

- (3) 四肢が長い。

- (4) 骨盤が横に広がっている。

- (5) 土踏まずが発達している。

- 問1 文章中の$\fbox{ユ}$~$\fbox{ラ}$に最も適当なものを一つずつ選べ。