近畿大学化学2012年第3問

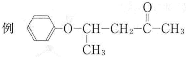

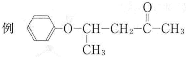

以下の問(1)および問(2)に答えよ。構造式は下の例にならって示せ。

- 問(1) 次の説明を読み、以下の設問(a)~(d)に答えよ。

(説明) かつて有機化合物は生命が関与しなければ作り出すことができないと考えられていた。しかし、ウェーラーがシアン酸アンモニウム$\text{NH}_4\text{OCN}$から尿素$(\text{NH}_2)_2\text{CO}$を合成したことによって生命の関与は否定された。この2つの化合物のように、同一の分子式をもちながら互いに原子の結合の仕方が異なる化合物を$\fbox{1}$異性体という。

現在の有機化学は炭素を含む化合物の化学であるが、炭素を含んでいればすべてが有機化合物というわけではない。ダイヤモンドや黒鉛のように互いに$\fbox{2}$の関係にある炭素の単体や、一酸化炭素、二酸化炭素、$\text{KCN}$のようなシアン化物や、$\text{Na}_2\text{CO}_3$のような炭酸塩などは無機化合物に分類されている。

メタンの4つの水素原子を互いに異なる4つの官能基に置換すると、立体配置の異なる2種類の$\fbox{3}$異性体が得られる。このように4つの異なる原子または原子団が配置した炭素原子のことを$\fbox{4}$炭素原子とよぶ。生物の身体を形作るタンパク質の構成成分であるα‐アミノ酸のうち、グリシン以外は$\fbox{4}$炭素原子をもっている。

- (a) $\fbox{1}$~$\fbox{4}$にあてはまる、最も適切な語句または名称を書け。

- (b) プロパノールと$\fbox{1}$異性体の関係にある化合物の構造式を、プロパノールも含めてすべて書け。

- (c) (b)に挙げた異性体のうち、沸点が最も低い化合物の名称およびその構造式を書け。

- (d) 酸素分子と$\fbox{2}$の関係にある化合物の名称を書け。

- 問(2) 芳香族化合物$\bf\text{A}$、$\bf\text{B}$、$\bf\text{C}$の構造決定に関する文章$\text{I}$~$\text{V}\hspace{-.1em}\text{I}$を読み、以下の設問(a)~(e)に答えよ。

- $\text{I}$ 化合物$\bf\text{A}$は$\text{C}$、$\text{H}$、$\text{O}$からなり、分子量が150以下であることがわかっている。化合物$\bf\text{A}$を69.0mgとり、十分な酸素のもとで完全に燃焼させたところ、154mgの二酸化炭素と27.0mgの水が生じた。この結果から、化合物$\bf\text{A}$の分子式は$\fbox{(a)}$であることがわかる。

- $\text{I}\hspace{-.1em}\text{I}$ 化合物$\bf\text{A}$を炭酸水素ナトリウム水溶液と振り混ぜると、泡を出して溶けていった。この結果から、化合物$\bf\text{A}$には$\fbox{1}$基が存在することがわかる。

- $\text{I}\hspace{-.1em}\text{I}\hspace{-.1em}\text{I}$ 化合物$\bf\text{A}$をメタノールに溶かし、塩化鉄(III)の水溶液を数滴加えると、紫色に変化した。この結果から、化合物$\bf\text{A}$には$\fbox{2}$基が存在することがわかる。

- $\text{I}\hspace{-.1em}\text{V}$ 化合物$\bf\text{A}$をメタノールに溶かし、硫酸を触媒として加熱すると、化合物$\bf\text{B}$が生成した。この反応で、化合物$\bf\text{A}$の$\fbox{3}$基が$\fbox{4}$結合に変化した。

- $\text{V}$ 化合物$\bf\text{A}$を無水酢酸と反応させると、化合物$\bf\text{C}$が生成した。この反応で、化合物$\bf\text{A}$の$\fbox{5}$基が$\fbox{6}$結合に変化した。

- $\text{V}\hspace{-.1em}\text{I}$ 化合物$\bf\text{B}$は特有の香りをもち、鎮痛用湿布薬に用いられる。また、化合物$\bf\text{C}$は解熱鎮痛剤(アスピリン)として知られている。

- (a) $\fbox{(a)}$にあてはまる最も適切な分子式を答えよ。

- (b) $\fbox{1}$~$\fbox{6}$にあてはまる最も適切な語句を答えよ。ただし、同じ語句をくり返し答えてもよい。

- (c) $\text{I}\hspace{-.1em}\text{I}$の反応で発生する気体は何か。

- (d) 化合物$\bf\text{A}$には、置換基の配置の異なる異性体は何種類存在するか、その数を答えよ。

- (e) 化合物$\bf\text{A}$、$\bf\text{B}$、$\bf\text{C}$の構造式をそれぞれ答えよ。