獨協医科大学物理2013年第5問

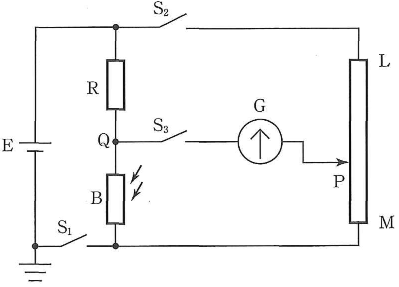

起電力$3.0$Vの直流電源$\text{E}$、抵抗値$1.0\times 10^3\Omega$の抵抗$\text{R}$、長さ1.0mで全体の抵抗値が$2.0\times 10^3\Omega$の一様な抵抗線$\text{LM}$、当たった光の強さにより抵抗値が変化する抵抗$\text{B}$(図中$\text{B}$の右側にある“抵抗に矢印が二つついた記号”は、このような電気部品を表す記号である)、検流計$\text{G}$およびスイッチ$\text{S}_1$、$\text{S}_2$、$\text{S}_3$を用いて図のような回路を作った。ここで、抵抗$\text{B}$の抵抗値は、当たった光の強さに反比例して変化する。単位面積あたりの光の強さを表すのにlx(ルクス)という単位を使うと、抵抗$\text{B}$に$200$lxの光を当てたとき、抵抗$\text{B}$の抵抗値は$1.0\times 10^3\Omega$であった。ただし、抵抗$\text{B}$は光の強さを変化させると抵抗値が変化するだけで起電力を生じる働きはなく、また光が当たっていないときに電流は流れない。検流計$\text{G}$は、接点$\text{P}$を通して抵抗線$\text{LM}$とつながっており、接点$\text{P}$は$\text{LM}$上を自由に移動することができる。直流電源や検流計の内部抵抗、導線やスイッチおよび接点$\text{P}$での抵抗は無視できるものとする。最初スイッチはすべて開いているものとする。

- 問1 抵抗$\text{B}$に$50$lxの光が当たっている状態で、スイッチ$\text{S}_1$のみを閉じた。この状態で点$\text{Q}$の電位は何Vか。正しいものを、次の1~8のうちから一つ選びなさい。$\fbox{1}$

- 1 $0.60$

- 2 $1.0$

- 3 $1.5$

- 4 $1.8$

- 5 $2.0$

- 6 $2.4$

- 7 $2.7$

- 8 $3.0$

- 問2 抵抗$\text{B}$にある強さの光を当て、すべてスイッチを閉じた。L-P面の長さを0.60mとしたときに検流計$\text{G}$に電流は流れなかった。抵抗$\text{B}$に当てた光の強さは何lxか。正しいものを次の1~8のうちから一つ選びなさい。$\fbox{2}$

- 1 $30$

- 2 $60$

- 3 $100$

- 4 $130$

- 5 $200$

- 6 $260$

- 7 $300$

- 8 $360$

抵抗$\text{B}$の抵抗値が光の強さによって変化するのは、抵抗$\text{B}$に当てる光の強さが変わると、単位長さあたりの自由電子の個数が変化するためである。一方、抵抗$\text{R}$においては、単位長さ(1m)あたり$2.0\times 10^{20}$個の自由電子が一様に分布しており、自由電子の個数や分布は変化しない。ここで、$\text{B}$、$\text{R}$の断面積は一様であり、電子1個のもつ電気量を$-1.6\times 10^{-19}$Cとする。

- 問3 すべてのスイッチが開いた状態から、抵抗$\text{B}$に$100$lxの光を当て、スイッチ$S_1$のみを閉じた。$\text{R}$内を移動する自由電子の平均の速さは何m/sか。正しいものを、次の1~8のうちから一つ選びなさい。$\fbox{3}$

- 1 $3.1\times 10^{-5}$

- 2 $3.1\times 10^{-3}$

- 3 $3.1\times 10^{-1}$

- 4 $3.1$

- 5 $3.1\times 10^2$

- 6 $3.1\times 10^4$

- 7 $3.1\times 10^6$

- 8 $3.1\times 10^7$

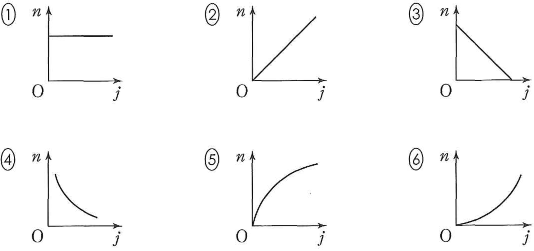

- 問4 抵抗$\text{B}$内を移動する自由電子の平均の速さは、単位面積あたりの光の強さによって変化しないものとする。縦軸を「$\text{B}$内の単位長さあたりの自由電子の個数$n$」、横軸を「$\text{B}$に当てた単位面積あたりの光の強さ$j$」としてグラフをかくと、どのようになるか。正しいものを、次の1~6のうちから一つ選びなさい。$\fbox{4}$