埼玉医科大学生物2013年第1問

DNAの構成単位であるヌクレオチドは、$\fbox{1}$、リン酸、および塩基からなる。$\fbox{1}$とリン酸が交互に繰り返し結合してヌクレオチドが鎖状構造を形成し、塩基は$\text{A}$(アデニン)と$\text{T}$(チミン)、$\text{C}$(シトシン)と$\text{G}$(グアニン)の組合せで、$\fbox{2}$的に結合をして2本鎖を形成している。DNAが複製されるとき2本鎖は1本鎖にほどかれ、それぞれの鎖を鋳型としてDNAポリメラーゼが新しい鎖を合成していく。そのため、新たに合成されたDNAの2本鎖の一方はもとの鎖のものである。こうした複製を$\fbox{3}$的複製という。

遺伝情報の発現は、$\text{RNA}$ポリメラーゼがDNAの一部を鋳型として$\text{RNA}$を合成する$\fbox{4}$から始まる。$\text{RNA}$を構成する糖は$\fbox{5}$であり、DNAの塩基のうち$\fbox{6}$は$\text{RNA}$では$\text{U}$(ウラシル)に置き換えられる。こうしてつくられた$\text{RNA}$のうち、$\text{mRNA}$は$\fbox{7}$と呼ばれる連続した3つの塩基配列で1種類のアミノ酸を指定している。$\text{mRNA}$は$\fbox{8}$を通過して細胞質に出て$\fbox{9}$に結合する。アミノ酸は$\fbox{10}$によって$\fbox{9}$に運ばれ、$\text{mRNA}$の$\fbox{7}$に従ってアミノ酸が結合してタンパク質が合成される。この過程を$\fbox{11}$とよぶ。

真核生物の遺伝子には、実際のタンパク質の情報を持つ部分であるエキソンと、情報を持たないイントロンがある。はじめはイントロンを含む遺伝子全体が$\text{mRNA}$の前駆体として$\text{RNA}$ポリメラーゼで$\fbox{4}$され、イントロンが切り取られて$\text{mRNA}$ができる。このような過程をスプライシングという。スプライシングには特定のエキソンがイントロンと共に切り取られる場合もある。こうしたスプライシングをア$\underline{\fbox{12}}$的スプライシングという。このしくみによって、真核生物は発生の段階や細胞の種類に応じて1つの遺伝子から複数の種類のタンパク質をつくることができる。

バイオテクノロジーを利用することで、ある生物の遺伝子を別のDNAに組み込み、そのDNAを宿主となる細胞に運び込み、導入した遺伝子由来のタンバク質を宿主となる細胞で発現させることができる。 イ2本鎖DNAの特定の塩基配列を認識して切断する酵素を$\fbox{13}$酵素といい、DNAの切断面をつなぐ酵素を$\fbox{14}$という。また、遺伝子を運び込む働きをするものを$\fbox{15}$と呼ぶ。

最近ではPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法を利用した技術が発達している。PCR法を利用することで微量なDNAを増幅し、均一なDNAを多量に得ることができる。PCR法では、$\fbox{16}$性のDNAポリメラーゼが用いられる。目的とするDNA、DNAポリメラーゼおよびヌクレオチドを含む反応液に対してウ決められた過程の温度変化を繰り返すことで、DNAが増幅される。反応液には、目的とするDNAの塩基配列の端の部分に結合して複製の起点となる$\fbox{17}$とよばれる短い一本鎖DNAも加える必要がある。

- 問1 文章中の$\fbox{1}$~$\fbox{17}$に入る語として最も適切なものを、語群1の(1)~(30)のうちから1つずつ選べ。 同じ解答番号には同じ語が入るものとする。2桁の番号をマークする場合には、十の位と一の位の数字を同じ解答番号にマークせよ(例えば(10)は(1)と(0)をマークする)。ただし、(11)、(21)、(22)はない。

語群1- (1) ATP

- (2) DNAリガーゼ

- (3) $\text{rRNA}$

- (4) $\text{tRNA}$

- (5) アデニン

- (6) ウラシル

- (7) グアニン

- (8) コドン

- (9) シトシン

- (10) チミン

- (12) デオキシリボース

- (13) プライマー

- (14) ベクター

- (15) リボース

- (16) リボソーム

- (17) 可逆

- (18) 核小体

- (19) 核膜孔

- (20) 制限

- (23) 選択

- (24) 相補

- (25) 耐熱

- (26) 転写

- (27) 半保存

- (28) 分散

- (29) 保存

- (30) 翻訳

- 問2 ある原核生物由来のタンバク質は26個のアミノ酸からできている。このタンパク質の情報をコードする部分の2本鎖DNAには50個のチミンがある。この部分に含まれるシトシン$\fbox{18}$ $\fbox{19}$個である。十の位の数字を$\fbox{18}$に、一の位の数字を$\fbox{19}$にマークせよ。該当する位がない場合には(0)をマークせよ。

- 問3 下線部アに関連する次の問いに答えよ。

塩基配列の異なる5つのエキソンからなる遺伝子があり、スプライシングの過程で2つのエキソンが必ず取り除かれるとすると、理論上最大$\fbox{20}$ $\fbox{21}$のmRNAがつくられる。十の位の数字を$\fbox{20}$に、一の位の数字を$\fbox{21}$にマークせよ。該当する位がない場合には(0)をマークせよ。 - 問4 下線部イの酵素に関連する次の(A)~(B)に答えよ。

- (A) 下線部イの働きをもつ酵素a~eが2本鎖DNAを切断する部位を下に示す。これを参考にして切断部位にみられる共通の法則として最も適切なものを、下の(1)~(5)のうちから1つ選べ。$\fbox{22}$

酵素a 酵素b 酵素c 酵素d 酵素e -GAATTC- -GGATCC- -AAGCTT- -GTGCAC- -GCGGCCGC- -CTTAAG- -CCTAGG- -TTCGAA- -CACGTG- -CGCCGGCG- - (1) 切断部位の塩基配列ではAとTが隣り合って並んでいる。

- (2) 切断部位の塩基配列ではGとCが隣り合って並んでいる。

- (3) 切断部位の塩基配列には4種類の塩基がある。

- (4) 切断部位の塩基配列は並び方が互いに逆になっている。

- (5) 切断部位の塩基配列は6塩基対からなる。

- (B) 下に示す2本鎖DNAを(A)の酵素a~eのいずれか1つで切断した結果DNAは3つに分断された。切断に使われた酵素として最も適切なものを、下の(1)~(5)のうちから1つ選べ。$\fbox{23}$

- TTTTAAGAATTCGCGGCCGCGAATTCATTTTCCCGCCAAAAA

- AAAATTCTTAAGCGCCGGCGCTTAAGTAAAAGGGCGGTTTTT

- (1) 酵素a

- (2) 酵素b

- (3) 酵素c

- (4) 酵素d

- (5) 酵素e

- (A) 下線部イの働きをもつ酵素a~eが2本鎖DNAを切断する部位を下に示す。これを参考にして切断部位にみられる共通の法則として最も適切なものを、下の(1)~(5)のうちから1つ選べ。$\fbox{22}$

- 問5 PCR法に関連する次の(A)~(B)に答えよ。

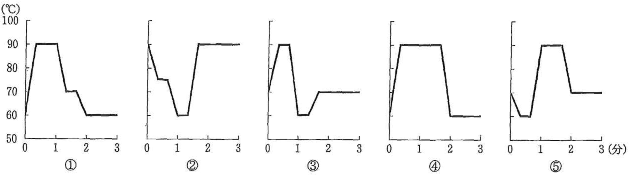

- (A) 下線部ウに関して、PCR法を行う際の決められた過程の温度変化を示すグラフとして最も適切なものを、次の(1)~(5)のうちから1つ選べ。$\fbox{24}$

- (B) 10ngのDNAの全長をPCR法で$\fbox{25}$ $\fbox{26}$回増幅した結果、1.28µgのDNAを得た。十の位の数字を$\fbox{25}$に、一の位の数字を$\fbox{26}$にマークせよ。該当する位がない場合には(0)をマークせよ。