埼玉医科大学化学2012年第3問

ケイ素Siは14族第3周期の元素で、価電子数は$\fbox{21}$である。単体としては天然に存在せず、(ア) 天然に産出するケイ砂などの酸化物からつくられる。単体は(イ) 炭素の同素体の一つと同じ構造を もつ金属光沢のある結晶である。

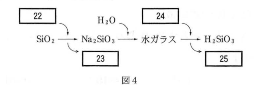

二酸化ケイ素$\text{SiO}_2$は、(ウ) 硬くて、融点が高く、電気絶縁性がよい、などの特徴がある。水や塩酸などには反応しないが、塩基性物質と反応しケイ酸塩となる。図4に二酸化ケイ素からケイ酸$\text{H}_2\text{SiO}_3$を生じる反応を示した。二酸化ケイ素に$\fbox{22}$を加えて加熱するとケイ酸ナトリウム$\text{Na}_2\text{SiO}_3$と$\fbox{23}$が生じる。ケイ酸ナトリウムに水を加えて加熱すると粘性の大きな水ガラスが得られる。水ガラスに$\fbox{24}$を加えて中和するとゲル状のケイ酸と$\fbox{25}$が生じる。ケイ酸を加熱して脱水すると$\fbox{26}$色の$\fbox{27}$となる。$\fbox{27}$は(エ) 吸湿性があるため乾燥剤として使用される。

ケイ酸やケイ酸塩を原料とし、セメントやガラスなどをつくる工業を窯業(ようぎょう)といい、その製品を一般的に$\fbox{28}$という。ガラスはケイ素の化合物などを加熱し、$\fbox{29}$してつくられる。$\fbox{30}$ガラスは広く板ガラスなどに使われ、ホウ素化合物を加えたホウケイ酸ガラスは耐熱性にすぐれているため$\fbox{31}$に使われる。$\fbox{32}$は粘土などを成形したものを加熱し、焼き固めてつくられる。このときに粘土の表面が少しずつ融け合い、粒子どうしが接着する。この現象を$\fbox{33}$という。

- 問1 文章中の$\fbox{21}$に入る1桁の数字として最も適切なものを、次の(1)~(9)のうちから1つ選べ。

- (1) 1

- (2) 2

- (3) 3

- (4) 4

- (5) 5

- (6) 6

- (7) 7

- (8) 8

- (9) 9

- 問2 文章中および図4の$\fbox{22}$~$\fbox{25}$に入る化学式として最も適切なものを、次の(1)~(6)のうちからそれぞれ1つずつ選べ。文章中と図4で。同じ解答番号には同じ化学式が入るものとする。

- (1) $\text{NaCl}$

- (2) $\text{NaOH}$

- (3) $\text{Na}_2\text{CO}_3$

- (4) $\text{CO}_2$

- (5) $\text{HCl}$

- (6) $\text{HF}$

- 問3 文章中の$\fbox{26}$~$\fbox{33}$に入る語として最も適切なものを、次の (1)~(15)のうちからそれぞれ1つずつ選べ。同じ解答番号には同じ語が入るものとする。選択肢から2桁の番号を選んでマークする場合には、十の位と一の位の数字を同じ解答番号にマークせよ(例えば(10)は (1)と(0)をマークする)。ただし(11)はない。

- (1) 青

- (2) 淡 赤

- (3) 焼 結

- (4) 集積回路

- (5) ソーダ石灰

- (6) シリカゲル

- (7) セラミックス

- (8) 無

- (9) 鉛

- (10) 融 解

- (12) 陶磁器

- (13) 光学レンズ

- (14) 光ファイバー

- (15) 実験用ガラス器具

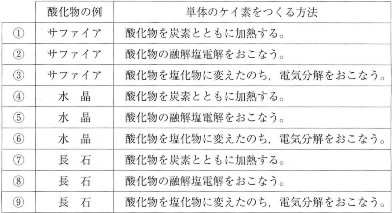

- 問4 下線部アに関連して、天然に産出しケイ砂と同じ組成をもつ酸化物の例と、単体のケイ素をつくる方法との組合せとして最も適切なものを、次の(1)~(9)のうちから1つ選べ。$\fbox{34}$

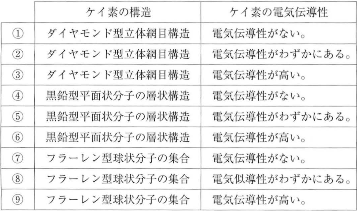

- 問5 下線部イに関連して、単体のケイ素の構造と電気伝導性との組合せとして最も適切なものを、次の(1)~(9)のうちから1つ選べ。$\fbox{35}$

- 問6 下線部ウに関連して、二酸化ケイ素は常温で固体であり高い融点をもつが、ケイ素と同族の炭素の酸化物である二酸化炭素は常温で気体であり。固体となっても低い温度で昇華するなど、性質が大きく異なっている。この理由として最も適切なものを、次の(1)~(3)のうちから1つ選べ。$\fbox{36}$

- (1) ケイ素と炭素の原子量の違いのため。

- (2) 二酸化ケイ素分子と二酸化炭素分子の極性の違いのため。

- (3) 固体となったときの結晶構造の違いのため。

- 問7 下線部工に関連して$\fbox{27}$が乾燥剤として用いられる理由として最も適切なものを、次の(1)~(8)のうちから1つ選べ。$\fbox{37}$

- (1) 単位体積あたりの質量が大きく、多数の水分子と加水分解反応を起こすため。

- (2) 単位質量あたりの表面積が大きく、多数の水分子と加水分解反応を起こすため。

- (3) 単位体積あたりの質量が大きく、多数の水分子と付加反応を起こすため。

- (4) 単位質量あたりの表面積が大きく、多数の水分子と付加反応を起こすため。

- (5) 単位体積あたりの質量が大きく、多数の水分子が表面に吸着するため。

- (6) 単位質量あたりの表面積が大きく、多数の水分子が表面に吸着するため。

- (7) 単位体積あたりの質量が大きく、多数の水分子を吸収しゆるやかに潮解するため。

- (8) 単位質量あたりの表面積が大きく、多数の水分子を吸収しゆるやかに潮解するため。